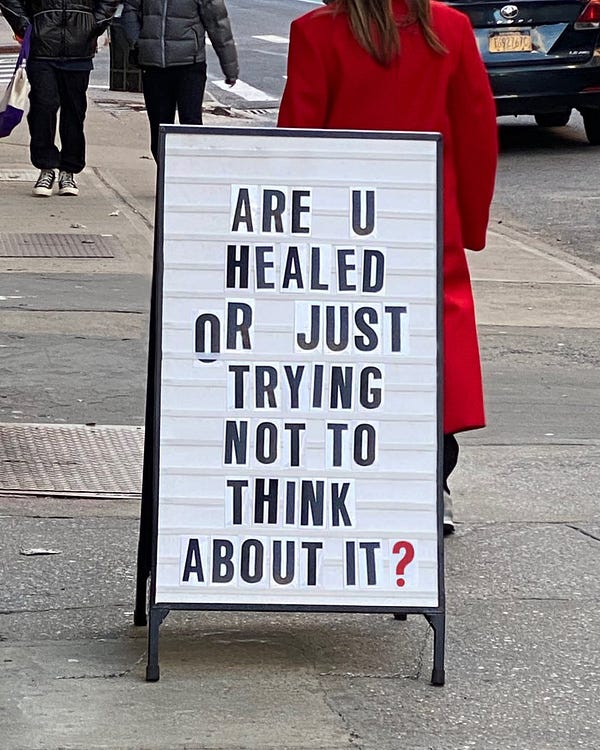

Are You Healed or Just Trying Not Thinking About It?

Saat menemukan tweet di atas, aku kembali memikirkan hal yang selama liburan semester 5 ini kupikirkan. Tentang bagaimana caraku menghadapi masalah yang kuhadapi selama dua semester terakhirku. Jika dibandingkan dengan saat semester 2 dan semester 3, di semester 4 dan semester 5 aku merasa bahwa aku lebih tenang dan bahagia. Aku merasa bahwa aku mulai bisa mengendalikan perasaanku dan pikiranku. Namun, jika kupikirkan kembali, benarkah aku telah mengendalikan dan menyelesaikan apa yang kurasa dan kupikirkan atau hanya melupakannya?

Di semester 2, aku sudah benar-benar merantau ke Surabaya. Awalnya biasa saja hingga pada akhirnya aku menyadari kalau apa yang ada dibayanganku selama ini (tentang Surabaya dan orang-orangnya) akan selamanya menjadi bayangan. Apa yang kubayangkan terlalu indah hingga kenyataan yang ada membuatku kecewa. Semakin hari semakin memburuk. Tidak ada yang baik hingga di semester 3 aku benar-benar gagal. Namun, kegagalan itu juga yang kemudian membuatku intropeksi.

Aku mulai intropeksi dan menyadari bahwa aku terlalu banyak berpikir — overthinking. Berpikir akan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi bahkan sudah terjadi pun masih aku pikirkan. Pikiran-pikiran itu tidak jarang membuatku sesak, kurang tidur, tidak percaya diri, takut tanpa sebab, dan hidupku berantakan. Kemudian, kuputuskan untuk berhenti memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Aku menghentikan diriku yang mulai memikirkan hal-hal yang tidak worthy. Aku berusaha untuk tidak takut. Aku berusaha untuk lebih percaya diri. Aku mengusahakan segalanya. Lambat laun, semuanya berubah menjadi jauh lebih baik.

Namun, setelah dua semester berhasil bertahan dan berbahagia. Aku mulai menanyakan lagi, aku mulai intropeksi lagi karena cukup banyak hal yang terasa — hilang.

Aku memang bahagia dan kehidupan sosial dan kampusku juga lebih baik dari sebelumnya. Namun, jika diingat kembali, aku lupa bagaimana perasaanku — apa saja yang kurasakan selama dua semester itu. Rasa-rasa itu sangat samar. Aku selalu saja kesulitan untuk mengingatnya kembali.

Kemudian, aku kembali mengingat-ingat. Apa saja masalahku selama dua semester terakhir dan bagaimana aku menyikapinya, menyelesaikannya. Sayangnya, semakin diingat, semakin aku menyadari bahwa hampir tidak ada masalah yang aku selesaikan. Aku menyikapinya dengan gegabah dan terkesan acuh tak acuh. Aku cenderung abai dan menggampangkan apapun yang sedang aku lalui.

Misalnya, saat dua kucingku mati secara bersamaan di minggu-minggu terakhir liburan semester 4. Saat itu aku dan keluargaku sedang mendatangi arisan keluarga di Surabaya. Di perjalanan pulang ke Kediri, aku dihubungi oleh tanteku bahwa kucing-kucing itu — yang kutitipkan pada nenekku, tidak pulang untuk makan. Salah satunya ditemukan sudah kaku di sekitar kandang sapi milik tetangga dan sudah dikuburkan, sedangkan yang satunya belum ditemukan. Aku berusaha untuk positive thinking, berharap satu lainnya sedang mencari betina untuk dikawini dan belum ingin pulang. Sehari, dua hari, hingga tiga hari tak kunjung terlihat batang hidungnya. Di cari juga tidak ketemu. Hingga akhirnya aku pasrah.

Anehnya, aku tidak menangis. Padahal saat terpikirkan dua kucingku mati atau saat mereka tidak pulang-pulang saat sedang mencari betina untuk dikawini saja aku sudah terlihat semenyedihkan itu. Menangis sambil mencari dan meneriaki namanya, “Uming! Akmal!”. Namun kini, aku benar-benar tidak menangis. Hingga kemudian aku menyadari, bahwa aku tidak menangis bukan karena aku tidak sedih, tapi karena aku terlalu sedih untuk menangis. Aku melupakan mereka dan menganggap bahwa mereka sedang bermain, mereka belum ingin pulang. Tidak ada bangkainya, pasti mereka masih hidup. Itulah yang ada di pikiranku. Sampa di suatu malam, aku menangis. Aku akhirnya menyadari bahwa mereka tidak akan pernah pulang lagi dan menyalahkan diriku karena tidak becus dalam merawat mereka.

Aku kembali mengingat-ingat, tentang apa saja yang aku lupakan dan tidak pernah aku selesaikan pada periode tersebut. Ternyata, aku menemukan lebih banyak lagi daripada kenyataan bahwa dua kucingku sudah mati. Contoh lainnya yang paling sederhana adalah tugas yang perlu di revisi. Aku terkesan menggampangkannya. Bukannya buru-buru mencari dimana letak kesalahanku dan memperbaikinya, aku malah memutuskan untuk mengistirahatkan diriku. Aku bermain gim hingga ketiduran.

Aku takut melihat kesalahanku. Aku takut tidak bisa memperbaikinya. Aku takut bahwa yang aku dapatkan tidak bisa memenuhi ekspektasiku. Aku sangat takut hingga berusaha mengabaikannya dengan bermain gim hingga ketiduran. Aku bahkan belum mencobanya, tapi ketakutan itu sudah mencekik. Baru lah kemudian aku sadar bahwa aku tidak pernah sembuh.

Iya, aku belum sembuh.

Aku di semester 4 dan semester 5 masih sama saja dengan aku di dua semester sebelumnya. Penakut. Aku masih saja memikirkan hal yang tidak penting hingga melupakan hal-hal yang seharusnya aku pikirkan matang-matang. Semua masalah yang kuanggap selesai, nyatanya tidak pernah selesai. Bahkan, masalah itu tidak pernah aku pikirkan jalan keluarnya. Yang ada di pikiranku hanya ketakutan. Ketakutan yang aku takuti saat semester 2 dan semester 3, ketakutan yang aku lupakan di dua semester selanjutnya.

Rasa takut itu masih ada. Tertumpuk berserakan di pojok ingatanku.

Setelah menemukan memori-memori hilang yang ternyata tertumpuk berserakan akibat diabaikan itu, aku kembali merefleksikan diriku. Aku belum sembuh dan aku perlu untuk sembuh!

Jika hal yang kugunakan untuk melupakan rasa takut saat refleksi diriku yang pertama pada semester antara 3 dan 4 adalah dengan menyenangkan diriku melalui makan makanan enak, membuat video lipsync berdurasi pendek, atau sekedar mengenakan makeup sederhana dan well dressed. Maka, refleksi diri yang kulakukan sekarang adalah menulis. Ya, seperti apa yang sedang kulakukan sekarang.

“Self-reflection is a crucial aspect of the healing process. It entails taking a sincere and honest look at ourselves, our emotions, and our experiences. By engaging in self-reflection, we can gain a deeper understanding of how trauma has impacted us and identify the areas in need of healing.” (Francis, 2024)

Menurutku, menulis adalah hal yang tepat untuk merefleksikan diriku. Selain dapat dengan detail menjelaskan perasaanku, aku juga bisa kembali membaca tulisan-tulisanku lagi untuk mengingat bagaimana aku berusaha untuk sembuh. Bagaimana upayaku untuk melepaskan diri dari belenggu ketakutan yang mencekikku setiap waktu. Sehingga, aku dapat terus menghargai diriku sendiri dan mengatakan, “life is never easy, but you aren’t easily conquered by life either.”

Pada kenyataannya, hidup yang sulit ini akan lebih mudah jika kita menerima dan menghadapinya. Menerima ketakutan dan kemudian menghadapinya. It may take a long time to heal, but it’ll be closer if you don’t forget it.

Komentar

Posting Komentar